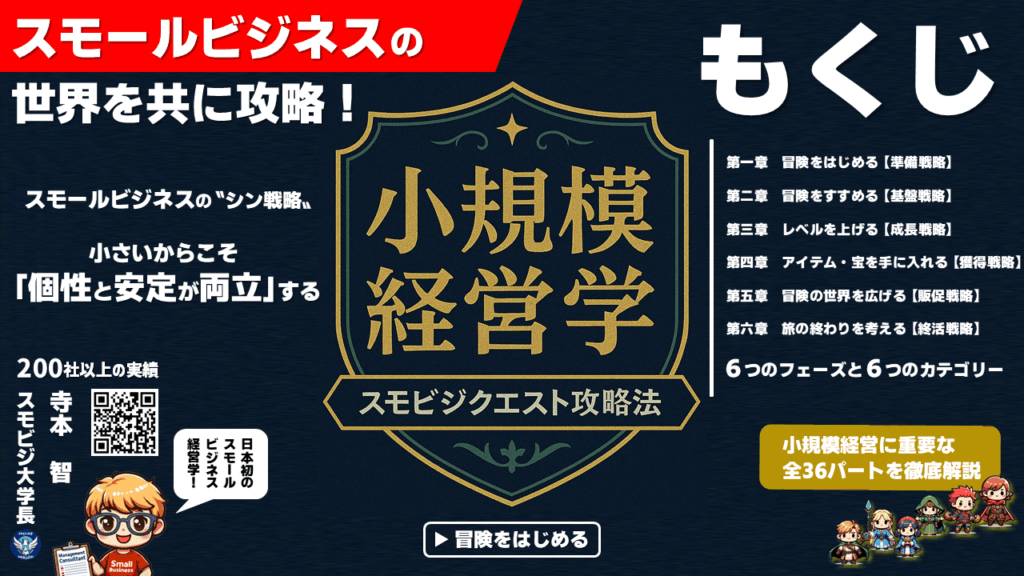

はじめに――『小さな事業を大きな主役へ』|小規模経営学

見出し

実は広く知られていない「小規模経営のリアル」

私たちの生活の中に、「小規模企業」がどれほど存在しているか、意識したことはありますか?

中小企業庁の定義によると、小規模企業とは、従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の企業を指します。たとえば、あなたが毎朝立ち寄るカフェ、地元の八百屋さん、専門的な技術を持つ町工場、あるいは個人で運営するオンラインショップ――実はこうした事業の大半は「小規模企業」なのです。

この「小規模企業」が営む事業、すなわち「小規模事業」を、私は「スモールビジネス」と定義しています。これが最もしっくりくる考え方だからです。

小規模企業は、社会を支える「隠れた主役」

2021年に中小企業庁が発表した統計によれば、日本には約336万の中小企業が存在し、これは全企業数の99.7%を占めています。

さらに、そのうちの285万企業、約85%が小規模企業者であり、スモールビジネスは、日本経済の基盤そのものだといえます。(こうした国の統計データは、もっと迅速かつリアルタイムに公表してほしいものです)

それにも関わらず、ニュースやビジネス書籍で語られるのは、トヨタやソニー、ユニクロといった大企業の成功事例がほとんどです。

一方で、 スモールビジネスに特化した経営論や戦略は、ほとんど語られてきませんでした。

では、実際の小規模企業が直面しているリアルな姿とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

小規模ならではの特有の課題

小規模企業には、「小さいからこそできること」「小さいからこそ難しいこと」があります。

スタートアップやユニコーン企業といった言葉に代表される「華々しい起業の世界」とは裏腹に、スモールビジネスの現場には、想像以上に過酷な現実が広がっています。

「社長」兼「経理」兼「営業」――やることが多すぎる

企業である以上、お金の管理や行政機関への手続き、税務申告といった事務作業は避けて通れません。しかし、小規模企業ではこれを専任の担当者に任せる余裕がないケースがほとんどです。

「社長自らが経理」「従業員が事務仕事と営業の二刀流」――こんな状態は珍しくありません。その結果、やるべき業務が山積みになり、仕事の優先順位をつけることすら難しくなるのです。

圧倒的なリソース不足――時間も人手も資金も足りない

スモールビジネスでは、何をするにも「人」「時間」「お金」が足りません。

- 人が少ない → 経営者がすべてを背負う

- 時間がない → 本業に集中できない

- お金がない → 事業を成長させたくても資金が回らない

とくに資金繰りの厳しさは、経営者にとって最大の悩みの一つです。

「売上はあるのに、資金が足りない」「次の仕入れや給与の支払いが、できないかもしれない」「銀行に融資を申し込んでも、担保や保証を求められる」「そもそも売上が足りない…」こうした問題は、スモールビジネスオーナーにとって日常茶飯事です。

借金はすべて個人の責任――数百万でも命取り

大企業であれば、何億円の負債を抱えても「会社の経営問題」として処理されます。一方、小規模企業の場合、借金の多くは代表者個人の連帯保証によって成り立っています。

数千万、数百万円の負債でも、経営者本人がすべて背負わなければならず、万が一事業が行き詰まれば、「借金を背負ったまま倒産」「自宅や財産を手放す」といった事態にもなりかねません。会計管理を顧問税理士に丸投げし、財務状況の把握を経営者自身が怠ると、金融機関との関係性も悪化します。

何億という規模の大きな債務より、数百万という規模の小さな債務の方が、より人を追い込む――。

支払い先や銀行からの電話が鳴るたびに、「今日はどう言い訳をしたらいいのか?」「あと一か月…いや、せめてあと一週間、支払いを待ってもらえないだろうか?」など、金策に走る日々に忙殺され、胃が軋む痛みを覚える経営者も少なくありません。

「売上が足りない」「資金繰りが厳しい」という状況だけでなく、経営者自身が精神的にも追い込まれるリスクを常に孕んでいるのが、小規模経営のリアルなのです。

開発も販路も営業もすべてが課題

スモールビジネスは、何をするにもハードルが高い…

- 新しい商品を開発したい → 人材も時間も資金も不足

- 販路を広げたい → 取引先を開拓する力や人脈がない

- 集客を増やしたい → 広告にかける予算がない

資金力のある企業なら、専門チームをつくり広告を打ち、大規模なマーケティング戦略を展開できます。しかし、小規模企業ではそれができないため、「営業しながら経理」「商品の仕入れをしながら集客」「店舗スタッフと事務仕事の兼務」といった状況になりがちです。

結果、「やりたいことがあるのに動けない」「本業や専門職務に集中できる環境が整わない」というジレンマに陥ってしまうのです。

小規模経営の現実を直視することは、これからの経営者にとって不可欠なことです。

日本の中小企業のうち、実に約65%が赤字経営だと言われています(※節税の影響も含みますが)。さらに、起業から10年後の事業生存率は、およそ1割。つまり、約9割の事業が何らかの理由で廃業しているという現実があります。

ただし、それはある日突然、倒産に至るわけではありません。経営は徐々に、静かに、じわじわと厳しくなっていくもの。兆しは必ず〝前から〟あるのです。

見て見ぬふりをした経営課題は、やがて手遅れになり、取り返しのつかない状況を招きます。

〝気づけなかった〟のではなく、〝見ようとしなかった〟ことで、静かに崩れていく事業は少なくありません。

このように、小規模経営を取り巻く現実はとても厳しい――それにもかかわらず、十分な支援体制が整っているとはいえません。

多くの経営専門家は、収益性の高い大企業のサポートを優先し、小規模企業の支援には積極的に関与しにくいのが現状です。詳しくは、以下で解説していますので、ぜひご覧ください。

小規模経営のリアルを知ることが、「勝ち筋を見つける」はじめの一歩

スモールビジネスは、決して甘くありません。

しかし、この厳しさを理解した上で〝勝ち筋〟を見つけることこそが、小規模経営の本質です。

このリアルを踏まえた上で、「どうすれば生き残れるのか?」――それを考えることが、成功へのステップにつながるわけです。

この「小規模経営学」では、小さくても「確かな成果を生み出す」方法、小規模だからこそ活かせる戦略を徹底的に探っていきます。

『小規模経営学』という新しい視点――成功と成長へ導く【6つの重要分野】

小規模経営は、大企業や中規模の企業経営とは根本的に性質が異なります。

なぜなら、豊富な資本や組織力というリソースを持たない小規模企業は、少人数で運営しなければならず、一人ひとりが多岐にわたる役割や業務を担う必要があるからです。

たとえば、大企業であれば「商品開発部」「人事部」「経理部」「営業部」「マーケティング部」「生産部」などといった専門部署が分業化され、各部門のエキスパートが業務を担当します。一方、小規模企業ではそのすべてを経営者自身、またはごく少数のスタッフで担わなければなりません。そのため、スモールビジネスの経営者やその従業員には、幅広い知識とスキルが求められるのです。

しかし、具体的に何から学び、どの分野を強化すれば経営が安定し、成長へとつながるのでしょうか?

この問いに答えるため、体系化したのが【6つの重要分野】です。この6つの分野は、スモールビジネスが直面する現実から導き出された「小規模経営の必須スキル」です。単なる理論ではなく、実践を通じて培われた知見であり、経営者が実際に活かせる指針となります。

導かれた【6つのカテゴリー】

スモールビジネスを成功と成長させるために、何から学び、どの分野を強化すればいいのか?

これは多くの小規模企業や経営者が直面する課題です。なぜなら、スモールビジネスでは、一つの専門業務に集中するだけでなく、経営・商品やサービス開発・人事・財務・マーケティング・テクノロジーなど、幅広い知識とスキルを必要とされるからです。しかし、限られたリソースの中で、何に力を入れ、どう優先順位をつけるべきかを決めるのは容易ではありません。

この課題に明確な「こたえ」を出すため、200社以上の小規模企業をサポートした経験を基に、経営に関わる役割を細分化しました。方針設定をし、価値をつくり、戦略を練る。またそういった事業計画を実際に運営し実現できるよう、組織化して資金や時間と環境を管理する。こういった経営に係るプロセスを解像度高く検証した結果、重要な【6つのカテゴリー】を確認するに至りました。

では、その6つの分野が、それぞれどのようなものなのか? を見ていきましょう。

小規模経営を支える【6つの重要分野】

1.経営・企画:ビジネスの方針や価値を設定し、効果的な戦略を立てるスキル

小規模経営では「どのような価値を提供するか?」が成否を分けます。つまり、単に商品やサービスをつくるだけでなく、「どの市場で、誰に、どう価値を届けるのか」を設計する企画力が必要です。

また、スモールビジネスは限られたリソースで最大の成果を生む戦略設計が求められます。経営計画、事業コンセプトの明確化、競争優位性の構築――これらを意識しなければなりません。

✓ たとえば…

- 市場のニーズや将来性を的確に捉えたサービス設計

- 競争を避け、自社の強みを活かせる「独自のポジショニング」

- 小規模だからこそ可能な機動力を活かした戦略設計

2.人事・バックオフィス:人のこと、人とのこと 良好なチーム運営と、人材サポートの方法

少数精鋭であるスモールビジネスでは「人的資本経営」が不可欠です。またビジネスにおいて、経営者のパートナーシップ能力は必須スキルです。大企業なら人事部や総務部が担う「採用」「教育」「チームマネジメント」も、小規模経営では経営者自身が対応するケースがほとんどです。

加えて、スモールビジネスでは従業員だけでなく、外部パートナー(士業や外注先)との関係構築も重要です。最適なチームづくりと、強固な協力関係の構築が、事業の安定に直結します。

✓ たとえば…

- 少人数でも機能する最適なチームビルディング

- フリーランスや業務委託を活用し、リソースを補う

- 信頼できる士業や専門家とのネットワークを構築する

3.お金・財務会計:お金のこと 会計スキル、資金管理やキャッシュフローの運営、財務計画の立て方

どれだけ良い商品やサービスがあっても、資金管理ができなければ事業は続きません。小規模企業はとくに資金繰りの管理が難しく、「売上があるのにキャッシュがない」「仕入れや設備投資の資金が不足する」といった問題に直面します。

大企業なら財務部が管理する会計業務も、スモールビジネスでは経営者自らが対応しなければならないことが多く、そのため、最低限の財務知識と、資金繰りの管理能力は必須スキルとなります。

✓ たとえば…

- 利益を確保しながら、資金繰りを安定させる管理術

- 節税や補助金・助成金の活用でキャッシュフローを最適化

- 適切な資金調達手法の選択(銀行融資、投資、クラウドファンディングなど)

4.デジタル・AI:最新のデジタル技術やAIを活用した業務効率化の方法

デジタル化が進む現代において、スモールビジネスがデジタルツールやAIを活用することは必須です。

「人手不足」「作業の属人化」「営業の効率化」などの課題を、デジタルツールやAIで解決することで、限られたリソースでも生産性を向上させることが可能です。

スモールビジネスだからこそ、小さな企業だからこそできるデジタル活用で、新たな業務プロセスの設計をすることが重要です。

✓ たとえば…

- AIを活用した業務の自動化(チャットボット、RPAなど)やDX

- デジタルマーケティングを活用した集客とブランディング

- オンライン販売やサブスクモデルなど、デジタル時代に適した販売戦略

5.営業・販売:効果的なマーケティング戦略や広報活動、顧客関係の構築

「売れる仕組みをつくる」ことができなければ、どんなに良い商品・サービスを持っていても事業は成り立ちません。なぜなら、商品やサービスは顧客に届いてこそ収益価値となるからです。

スモールビジネスでは、大企業のように広告費を大量投入することが難しいため、知恵を使ったマーケティングが必須です。

✓ たとえば…

- 口コミやリピートを生む「ファンマーケティング」

- 効果的な販売ツールを活用した販路拡大

- オフライン営業とオンライン販売のハイブリッド営業戦略

6.スキルアップ(技術力向上):既存技術を磨きつつ、新しいスキルを習得し、自己成長を促す方法

スモールビジネスにおいて、経営者や企業自身が成長し続けることが、事業の成功に直結します。新たなスキル習得や、既存技術のブラッシュアップが、企業の競争力を高めるカギとなります。

新旧スキルのかけ算と組み合わせが、その企業にしかない独自の強みへと変化します。

✓ たとえば…

- 「読み・書き・算盤」をベースに、経営者に必要なスキルを習得

- 既存専門分野の技術を磨き、差別化を図る

- 市場変化に対応できる「学び続ける力」を身につける

6つの分野が連動することで、スモールビジネスの成功が加速する

この6つのカテゴリーは、バラバラのスキルではなく、互いに密接に結びついています。

あなたのビジネスが「営業・販売」で成果を出し、キャッシュフローを確保できれば「財務」が安定します。財務が安定すれば、事業の持続性が向上し「デジタル・AI」への投資が可能に。そうすると業務の効率化が進み、「経営戦略」がさらに強化される…といった好循環のプロセスを生み出すことができるのです。

「小規模経営学」は、これら6つのカテゴリーを統合的かつ実践的に学びます。

「ではなぜ、統合的に学ぶ必要があるのでしょうか?」それは、小規模事業であるスモールビジネスでは、経営者をはじめとして、一人ひとりの担う役割が「多岐にわたる」ためです。兼務が多く発生するスモールビジネスの現場では、スペシャリストとして専門的な活躍をするだけでなく、多様にある各業務を幅広く知っておかなければなりません。そのため、統合的にスキルを習得することで、より最適により的確に、あなたの事業や企業を成功と成長へ導くことができます。

スモールビジネスは、【6つの重要分野】すべてを意識し、バランスよく成長させることが重要です。各分野を偏りなく学び、実践することで、事業の安定性を高めながら、独自の個性を最大限に活かすことができるからです。このバランスの取れた学びと実践こそが、『個性と安定の両立』へと結びつきます。「小規模経営学」を通じて、それぞれの分野を深掘りし、あなたのビジネスやキャリアに最適な形で活用してください。

「資本主義と商業主義の違い」から見える――小規模経営学が必要な理由

私たちは日々の生活の中で、「資本主義」を直接実感する機会はあまりありません。実際に感じているのは、その背後で強く作用している「商業主義」の影響です。

本来の資本主義とは、一人ひとりが自らの才能や裁量を活かし、自由に経済活動を行える仕組み。そこでは「人的資本(人の力)」「関係資本(つながり)」「経済資本(お金)」の3つが、バランスよく大切にされます。

つまり、国家や大企業に依存せず、個人が意志と能力に基づいて働き、生きることを可能にする――それが資本主義の原点です。

ところが、現代社会において私たちの暮らしにより直接影響を与えているのは商業主義です。これは利益至上主義に陥りやすく、短期的な売上や表面的な成果が重視される傾向があります。

そのため、日常で感じる経済的なプレッシャーや違和感の多くは、資本主義の副作用ではなく、商業主義の影響によるものなのです。

この2つの違いに気づいたとき、「なぜ、本来自由であるはずの経済活動が、こんなにも息苦しいのか?」という根本的な問いが生まれました。そしてそれが、「小規模経営学」という新たな学びの必要性を感じる、大きなきっかけの一つとなったのです。

「一億総スモールビジネスへ」――スモールビジネスという宝の魅力

近年、日本社会では年金制度の持続性や老後の生活資金に対する不安が急速に高まっています。とくに「老後2,000万円問題」が提起されてから、多くの人々が将来の資金不足に備え、新たな収入源や投資の可能性を模索するようになりました。

こうした背景の中で、副業を認める企業の増加、個人投資家の台頭、新しい働き方の選択肢の広がりが進んでいます。終身雇用を前提とした「企業依存型の働き方」から、複数の収入源を持つ「個人の自立型の働き方」へと、社会全体がシフトしつつあるのです。

大企業に勤める人々の間では、業務量の多さや対人関係のストレスに疲弊し、「仕事中心の生活から、プライベートの充実へ」という価値観の変化が見られるようになりました。リモートワークの普及や働き方改革が進み、「どこで、どう働くか」を選べる自由度が増したことも、個人が自分らしいキャリアを追求しやすくなった要因の一つです。

スモールビジネスという「新しい生き方」

このような社会の変化を背景に、スモールビジネスが大きな注目を集めています。

- 自分のペースで働ける

- 時間や場所の制約が少ない

- 自分のアイデアや個性、スキルを活かせる

- 経営の自由度が高い

スモールビジネスは、大企業のように大規模な資本や設備を必要とせず、個人のアイデアや専門スキルを活かしてスタートできる点が大きな魅力です。

とくに、副業から始めて徐々にスケールを拡大することが可能なため、「いますぐ独立・起業は難しい」と考えている人でも、リスクを抑えながら自分のビジネスを構築することができます。つまり、スモールビジネスは「個人の生き方」に柔軟にフィットする、現代の理想的な働き方の一つであると私は考えています。

スモールビジネスがもたらしてくれるもの

スモールビジネスは、単純な収益手段ではありません。「自分らしく働く」という【価値観経営】を実現し、人生そのものを豊かにすることができる「宝物」です。

- 安定した収益構造

スモールビジネスは、大企業のような際限なく続く大きな売上を追求するものではなく、個人や小規模のチームで持続的な利益を生み出せるビジネスモデルを築くことが目的です。個人の価値観と方針に沿った最適な市場を選び、適正規模で運営することで、安定的な収入を確保できます。

- 自分らしい働き方

働く時間や場所、仕事内容を自分で決めることができるため、ライフスタイルに合わせた仕事が可能です。とくに、子育てや介護、趣味との両立を考える人にとって、スモールビジネスは最適な選択肢となります。

- プライベートの充実

組織に縛られない働き方を選ぶことは、仕事の時間を自由に設計できます。これにより、子育てや趣味、家族や友人と過ごす時間を大切にしながら働けます。また、精神的余裕を確保した環境で働くことで、心身の健康を保つことができます。

- 独自性と自由度

大企業では個人の意見が埋もれがちですが、スモールビジネスでは自分のこだわりや価値観をダイレクトにビジネスに反映させることができます。これは、働くモチベーションや満足度にも大きく関わる要素です。

- 対人関係のストレス解放

組織に所属すると、上司・同僚・部下との関係性に悩むことも多くなります。スモールビジネスでは、こうした対人ストレスから解放され、「一緒に働きたい人」とだけ関わる選択が可能になります。

「一億総スモールビジネス」というビジョン

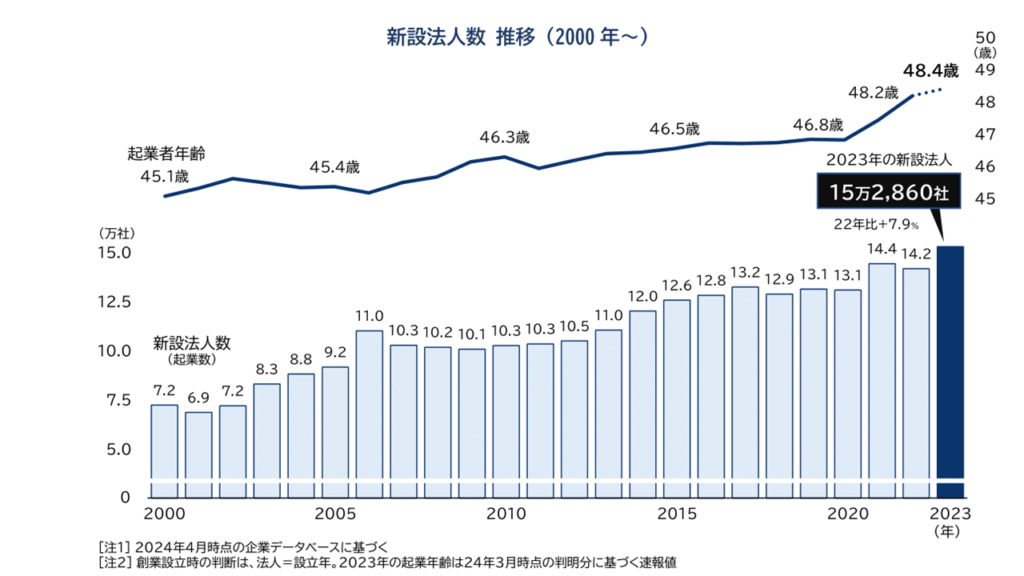

起業を志す人々の増加は、データにも表れています。

2023年の『新設法人』調査によれば、日本全国で新設された法人は15万2860社で、前年比約7.9%増加し過去最多を記録しました。

一方で、総務省の『就業構造基本調査』によると、起業希望者は151.6万人いるにもかかわらず、実際に起業したのは30.6万人に留まっています。つまり、多くの人が「資金不足」「知識不足」「行動不足」といった課題に直面し、起業を諦めているのが現状です。

しかし、時代は確実に変わっています。スモールビジネスが「特別な人だけの選択肢」ではなくなりつつあるいま、より多くの人が適切な学びと準備をすることで、自分自身のビジネスを築いていくことが可能になります。

「一億総スモールビジネス」というビジョンは、多くの人々が自分自身の手でビジネスをつくり上げることで、個人の自立と社会全体の経済的安定を目指すものです。多様な働き方や価値観が尊重される時代において、スモールビジネスは日本社会の新しい「当たり前」となる可能性を秘めています。

年金問題や雇用の不安定さが増す中、スモールビジネスは新たなセーフティーネットとなり、自分らしく働きながら経済的な安心を得る手段として、すでに広がりつつあります。

あなたがこれからどのような人生を歩むにせよ、スモールビジネスという選択肢を知り、学び、そして活用することは、きっと大きな財産になるはずです。

――本学(本書)の使い方/得られるもの 個性溢れる「冒険の書」

この「小規模経営学」は、単なる経営学の教科書ではありません。あなたがスモールビジネスの世界をより深く知り、レベルアップできる、まさに「冒険の書」です。

あなたの「冒険の書」――スモールビジネスという旅を進めるために

物語の主人公が旅の途中でスキルを習得し、仲間と出会い、試練を乗り越え、成長していくように、あなた自身も「小規模経営学」を通じて「学びながら進む」体験をしてほしい――そんな思いを込めて構成されています。ただ知識を得るだけでなく、実際の小規模経営の現場で、有効活用できるのが大きな特徴です。

起業フェーズに沿ったストーリー形式で自由な学び!

本学(本書)では、起業や経営の各フェーズを「冒険のステージ」に見立てて構成しています。たとえば、旅の始まりは「キャラクターをつくる」ことから。これは、あなた自身の個性や立ち位置を再認識し、「誰としてこのビジネスの世界を歩むのか?」を明確にする段階です。そして、「ビジョンの設定」「オリジナルスキルの装備」といった流れで、経営に必要な準備を整えていきます。

これは小規模経営に限ったことではありませんが、順序を守ることが成功する秘訣の一つです。誰しも服を着たまま、お風呂には入りません。先に服を脱ぐという工程が必ずあるように、何事も一つずつ段階を経て取り組むのはとても重要です。

小規模経営学は、第一章から第六章まであり、各章6つのレベル、全36パートで構成されています。起業の準備から事業のゴールまで、すべての経営フェーズに対応しています。

カテゴリー別での確認もでき、効果的な活用!

ストーリー形式で進めるだけでなく、【6つの重要分野】に分けて学ぶこともできます。たとえば、「お金の管理」に不安があるなら、財務のカテゴリーに絞って学ぶ。「営業を強化したい!」なら、マーケティングや営業のパートを重点的に読み進める――こんな活用も可能です。全36パートの経営フェーズが、すべて【6つのカテゴリー】の36パートにリンクしているという設計です。

これにより、物語のように進めるだけでなく、特定のスキルや課題にフォーカスして学びを深めることができる――だからこそ、初心者から経験者まで、それぞれの状況に応じた最適な学びを得ることが可能なのです。

ストーリーとカテゴリーの両立学習が、ベスト!

「ストーリー形式」で進める学びと、「カテゴリー別」に確認する学びの両方を推奨しています。この2つのアプローチを組み合わせることで、知識の定着度をより高めることができるからです。

✓ ストーリー形式学習のメリット

起業の初期段階から成長、成熟まで、段階ごとにシナリオがあるため、学びが「実際の経営の流れ」と一致し、より実践的に理解できます。

→ 「何を、どの順番で学ぶべきか?」が直感的に分かる!

✓ カテゴリー別学習のメリット

人事、財務、営業、デジタル・AIなど、特定のスキルを強化したい場面でピンポイントに学べるため、必要な知識やスキルを短時間で習得できます。

→ 「いますぐ必要な知識」にアクセスできる!

まずはストーリー形式の学習で全体の流れをつかみ、その後、カテゴリー別で復習し知識を深める。こういった学びのスタイルで、小規模経営にとって重要なスキルが自然と身につきます。

ここから、あなたの冒険がはじまります。「小規模経営学」を支える、6人のナビゲーターたち――その名も、〝スモビジパーティー〟。それぞれが、小さな経営に必要なスキルと知恵を携え、あなたの旅を支えてくれます。

▷勇者プレナー:経営・企画の司令塔――ビジョンを描き、戦略を練る冒険のリーダー

▷僧侶ソウム:人事・総務・労務の守り人――チームを支え、職場を整える癒しの力

▷商人ファイナン:お金と数字の達人――資金繰りや会計を任せられる心強き取引人

▷魔法使いアイティ:デジタルの魔法を操る者――業務効率やITツールを自在に駆使

▷戦士マーケン:営業・販売の最前線に立つ強き者――市場を切り拓く実行力の象徴

▷賢者キャリア:スキルアップと学びの案内人――成長の地図を持ち、技能を授ける存在

さあ、彼らとともに、「考える・設計する・動かす」三位一体の旅へ出発しましょう。きっと、学ぶほどに強くなる――そんな物語が、あなたを待っています。

得られるもの――あなたが「小さな冒険の大きな主人公」へ成長するために

「これから起業を目指す方はもちろん、自社のスモールビジネスをレベルアップさせたい経営者や従業員、また小規模企業をサポートしたい方にとって最適な学問です」

それだけにはとどまりません。

この学びは、家族という最小単位の「チーム経営」にも活かせますし、大企業であっても日々の成果を生む現場は、数人規模の部署やプロジェクトチームです。

つまり、〝スモールチーム〟における人間関係や意思決定、信頼構築の知恵は、あらゆる組織や「人の原点」であるはずです。

「誰しもが、自分という〝人生〟の経営者なのですから――」

「小規模経営学」は、ただの企業経営理論ではなく、これからの時代に欠かせない、すべての組織人にとって本質的な知恵と確信しています。そしてその知恵は、一人ひとりの人生にも確かな力を必ず与えてくれるでしょう。

「考える × 設計する × 動かす」――。

この「小規模経営学」は、単なる知識の詰め込みではなく、実践しながら学ぶための「冒険の書」です。では、この本を活用することで、あなたは何を得られるのでしょうか?

「スモールビジネス起業(副業)を考えている方、すでに経営を担っている小規模企業のリーダー、現場を支えるチームメイトやスモールビジネスサポーター、そして『経営する力』を高めキャリアアップを目指すすべての人へ」

- スモールビジネス経営の全体像が見える――「はじめの一歩」を迷わず踏み出せる

→ 起業から成長・安定まで、各フェーズで「何をすべきか」が明確になる - いま抱えている経営の悩みに、ピンポイントで「問い」と「こたえ」が見つかる

→「悩みの正体」を見抜き、すぐに使える解決策が手に入る - 自分に必要で、自分の特性にフィットしたスキルを重点的に学べる

→ 必要な項目を自由に選び、いまの課題に合わせて知識を深められる - 小規模だからこそ可能な戦略の立案と実行法

→ リソースが限られているからこそ、最適な戦略を設計できる - 限られたリソースを最大限活用する方法

→ 時間・資金・人材の制約があっても、効率的な経営ができるスキルが身につく - スモールビジネスで成功するための「実践力」が身につく

→「学ぶだけ」で終わらず、実際にビジネスに活かせる行動力が手に入る

「あなたのスモールビジネスの旅が、ここから始まる――」

『小規模経営学』という新しい視点を手に、あなたはこれから、自分だけのスモールビジネスの物語を紡いでいくことになります。

本学(本書)を、個性あふれる〝冒険の書〟として活用し、あなた自身のビジネスとキャリアを、あなたらしく築き上げていきましょう。

本学の目的は、「強く、聡い」小規模経営者を増やすこと。 そして、すべての〝スモールビジネスパーソン〟が健全で誇りある活動を続けられる社会をつくること。その想いこそが、『小規模経営学』を編んだ原点です。この学びが、あなた自身の力となり「強く、聡く」そして〝誇りを持って歩む〟――そんな未来へとつながることを、心から願ってやみません。

『小さな事業を大きな主役へ』さあ、次のページを開き、あなたの冒険を始める準備はできましたか?

それでは、次のレベルへご案内します。

↓ もくじはこちらから ↓

寺本 智(てらもと さとし)

小規模経営学者│スモビジ大学長│小さいからこそ「個性と安定が両立」する『小規模経営学』を体系化│スモールビジネス分野で、教育・コンサルティング・小説を執筆│スモールビジネスコンサルタントとして、10年以上にわたり、従業員0人から20人まで(商業・サービス業は基本5人以下)の小規模企業を200社以上サポート。

活動理念は、『小さな事業を大きな主役へ』。一人ひとりが持つ個性と、経済的な安定。この2つが両立する――そんな〝小さな経営の在り方〟と、スモールビジネスを200社以上サポートした実体験から得た、「小さくても大きな成果を導くことができる」独自の文法を、小規模事業の【6つのフェーズ】と【6つのカテゴリー】に合わせて体系化。

ビジョンは、小さな事業が大きな主役となり、『個性と安定が、両立する社会』――「一億総スモールビジネス」。

▶ スモビジ大学のプログラム

↓ 画像をクリック ↓