Lv.5 世界の情報を集める/事業領域の市場調査【営業・販売】|小規模経営学

見出し

市場の情報収集が、事業の生存率を高める

「どれだけ優れたサービスでも、必要とされなければ売れない――」

これは、小さな企業を経営する中で、避けては通れない現実です。スモールビジネスにおける最大のリスクのひとつは、「自分たちの考えだけで完結してしまうこと」。

つまり、自社の視点からしか物事を見ないまま、事業を進めてしまう危うさです。せっかくの専門性やアイデアが、〝マーケットの声とズレ〟があれば、売上につながらず、やがて経営を苦しめる要因になります。

逆にいえば――市場のニーズと動向を的確につかみ、価値の伝え方を調整することができれば、小規模な経営でも十分に生き残り、成長することができるのです。むしろ、小さいからこそスピーディーに動ける。柔軟に変化できる。そうした〝小規模の特性〟は、市場と対話する力を持っていれば、必ず武器になるのです。

このパートから新たに仲間になるナビゲーターは、【営業・販売】担当の〝マーケン〟です。

マーケン。でも市場調査って、大企業の話でしょ? 私たちみたいな小規模では難しいんじゃないの?

Qちゃん。それ、完全に誤解だね。実はオレたちスモールビジネスの方が、リアルな市場の声に近いんだ

市場調査は、大手企業の専売特許ではない

「マーケティング=広告宣伝」と誤解されることがありますが、マーケティングの本質は、「市場を知る」ことにあります。

どんなに優れた武器を持っていても、戦場を知らなければ意味がない。だからこそ、小さな事業においても「市場の構造」「顧客の行動」「競合の動き」といった、外部環境の情報を集めることは、生存率を高める最初の一手です。

では、小さな事業者にとっての「市場調査」とは、いったいどんなものでしょうか?

多くの人が「市場調査」という言葉から思い浮かべるのは、大手企業が実施する大規模のアンケートや、膨大なデータ分析、調査会社への外注、それらは数十万、数百万円規模のプロジェクト――。確かに、そうした手法は資金力と人的リソースを持つ企業には有効かもしれません。また、それらの規模感をスモールビジネスにそのまま当てはめることは到底できません。しかし、だからといって、できない調査が必要のない調査ではないのです。

むしろ、大手の調査には見えてこない世界が、小さな経営にはあります。

✓ たとえば…

- 実際に現場を歩いて観察する

- お客様の声に直接耳を傾ける

- SNSでのリアルな反応を拾う

- 競合店舗の価格や動向をこまめにチェックする

こうした〝小さな調査〟の積み重ねが、実はマーケットの本音をつかむ最短ルートになります。

なぜなら、大企業の市場調査は「平均値」を求める傾向があり、細かな〝ニッチや変化の兆し〟をすくい取りにくいからです。

一方で、スモールビジネスは目の前のお客様一人ひとりと向き合うからこそ、「肌感覚」に近い情報をいち早くキャッチできる。数字だけでは見えない「空気感」や、ほんの少しの変化も見逃さず拾える環境がある。

それは、大手にはない「小さな経営の特権」です。

市場調査とは、何も特別な技術を必要とするものではありません。「どこを見るか?」「どう感じるか?」「どう動くか?」という視点こそが、情報を知恵に変える力になります。

だからこそ、市場調査は大企業だけのものではない。むしろ、小さいからこそ、見える景色があるのです。

では、具体的にどんな手順で市場調査を行えばよいのか?

小さな経営でもすぐに実践できる〝スモールリサーチ〟の技術を、これから一緒に見ていきましょう。

市場調査は、正しく行い、正しく活かす――スモールビジネスの市場戦略 3つのポイント

1)「誰の、どんな課題を、どう解決するか?」を言語化する

市場調査の第一歩は、「情報を集めること」ではありません。実はその前に、「何を知るために調査するのか?」を明確にする必要があります。つまり、自分たちの事業が――

✓ 誰に向けて

✓ どんな課題を解決しようとしていて

✓ それをどんな手段や価値で実現しようとしているのか

この3点を、しっかりと言葉にすることが、調査の精度を左右するのです。たとえば、「健康志向の若い女性向けに、無添加スイーツを届けたい」と考えているなら、「なぜ無添加が必要なのか」「その層は、普段どんな商品に満足していないのか」といった、具体的な問いが立ちます。

問いが立てば、調査の焦点も絞れます。ターゲットが誰かを曖昧にしたまま「なんとなく情報収集」をしても、方向性の違うデータばかりが集まってしまうでしょう。まずは自らの意図を言語化する。それが、正しい市場調査へのスタートです。

市場調査が大事ってわかってても、小さな規模だし、正直なにから始めたらいいかいつも迷うのよね。ネットで調べたら情報はいっぱいあるけど、それって意味あるのかな?

うん、よくある間違いだね。市場調査って、最初にやるのは調べることじゃない。まずは〝問いを立てる〟ことなんだ

2)お客様の行動に宿る、本音を読み解く

マーケティングにおいて最も信頼すべきは、「人の言葉」よりも「人の行動」です。なぜなら、お客様の本音は、実際の行動の中にこそ現れるからです。

「これは便利そう」といっていた商品が、まったく売れない。「高い」といいながらも、同じ人が別の高額商品にはお金を出している――。

こうした経験、きっと誰しもあるのではないでしょうか。

アンケートやインタビューは、たしかに参考になります。しかし、それだけでは「表層的なニーズ」しか見えません。小さな経営だからこそ活かせるのは、「行動の観察」です。

✓ たとえば…

- どんなお客様が、どの時間に、どの商品に立ち止まるのか

- 店頭でどんな言葉を交わし、どう反応しているのか

- SNSでは、どんなリアクションが集まっているのか

そうした細かな行動の蓄積が、「本当に求められている価値」を浮かび上がらせてくれます。

3)〝小さな市場の変化〟に気づき、すぐに動ける経営感覚を持つ

市場は常に変化しています。しかし、その変化は、大きなトレンドではなく「小さな違和感」として現れます。

✓ たとえば…

- 常連さんが最近あまり来ていない

- お客様の購買単価が落ちてきた

- 近くに新しい店舗ができたことで、客層が微妙に変わってきた

こうした〝微差〟に気づけるかどうかが、スモールビジネスの勝負どころ。そして、もう一つ重要なのは「気づいたら、すぐに動ける」ことです。

大企業のように社内調整や承認フローに時間をかけず、自分たちの判断で即日方向転換ができる――それが小規模経営の大きな強みです。

つまり、「市場の変化に敏感になること」と「それに即応できる柔軟性」、この2つを兼ね備えることで、市場戦略は〝生きた戦術〟となり、競争力の源泉となります。

でもさ…そんな〝小さな変化〟なんて、本当に意味あるのかな? もっと大きなトレンドとか、流行とか見たほうが早いんじゃないの?

そう思うよね。でもね、ほんのちょっとした〝違和感〟こそが、変化のサインなんだ

この3つのポイントを意識して市場を見つめ直すとき、情報は単なる「集めるもの」ではなくなります。

市場調査とはすなわち、〝自分たちの存在意義を問い直し、価値を磨き上げる営み〟。だからこそ、小さな事業でも、いや、小さな事業だからこそ、それが「強固な経営基盤」になるのです。

市場を知るとは、自分たちを強くすること――スモールビジネスにとっての市場戦略は、そうして「動ける経営」へと進化していきます。

小さな問いを立て、身近な行動を観察し、変化に気づいたらすぐに動く。それだけで、あなたの経営はいまより確実に〝強く〟なることでしょう。

3つのステップ

市場調査は、単に情報を集める作業ではありません。「誰に、何を、どう届けるか」を見極めるための、戦略の出発点です。ここでは、スモールビジネスに最適な市場調査の3つのステップを紹介します。

① 市場を読み解く〝問い〟を立てる

市場調査の第一歩は、「データを集めること」ではありません。ましてや、流行の分析ツールを使うことでもありません。スモールビジネスにおける市場調査の出発点は、たったひとつ――問いを立てることです。

「誰に向けて、どんな価値を届けたいのか?」「なぜ、いまそれをやるのか?」「自分たちは、何を知れば前に進めるのか?」

こうした問いを立てることで、情報は〝ただのノイズから、意味あるヒントへ〟と変わります。

市場は、答えを持っているわけではありません。 問いを立てた人にだけ、その輪郭を見せてくれるのです。

だからこそ、まずは市場と対話する姿勢を整えること。「何を問いかけるのか?」という設計が、調査の質と成果を決定づけるのです。

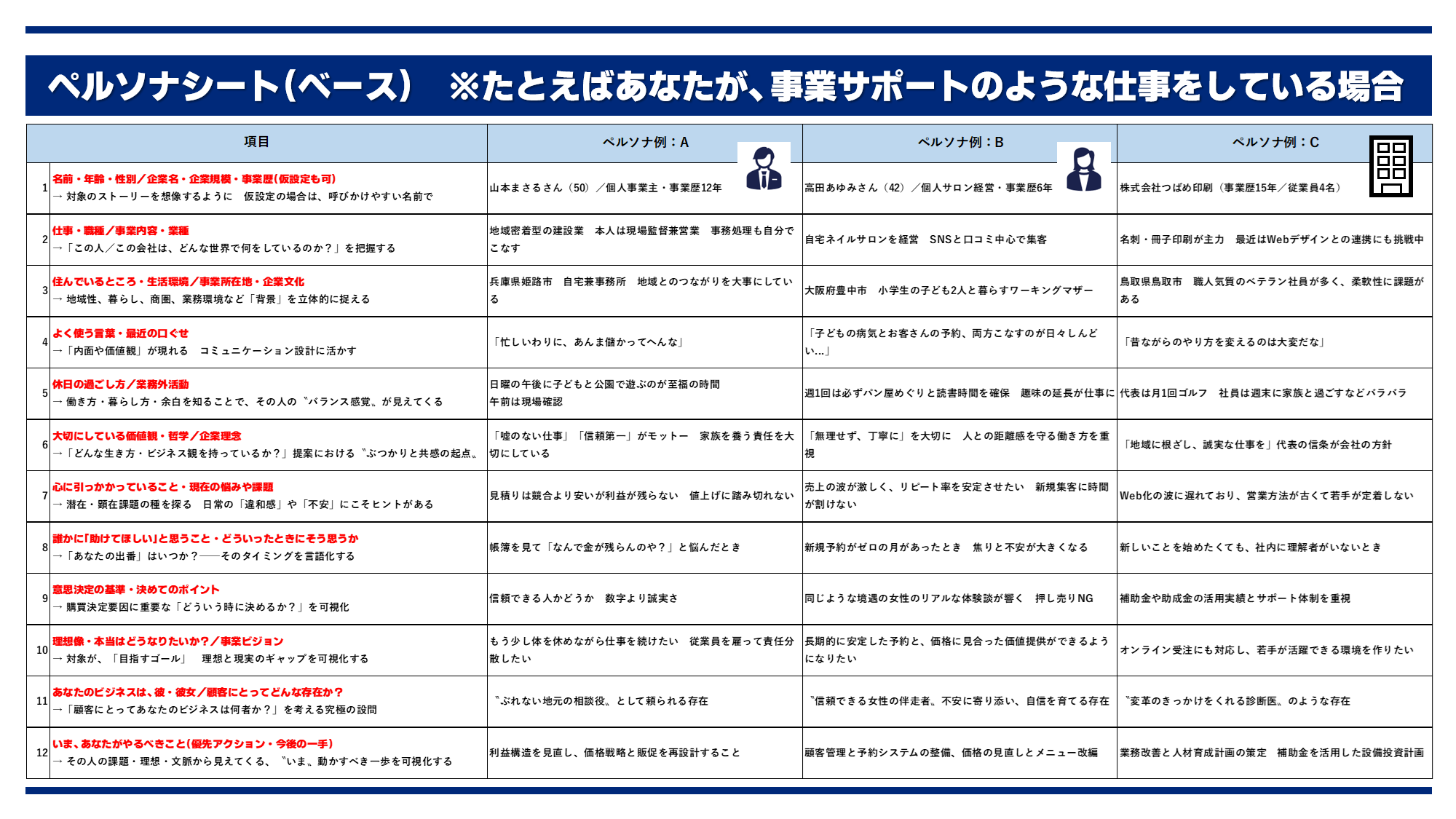

この〝問い〟を立てるのにとても参考になるのが、「ペルソナ」という方法です。

マーケティングの世界ではおなじみの言葉かもしれませんが、小規模経営においてこそ、この手法の本質が活きてきます。なぜなら、スモールビジネスは一人ひとりのお客さまとの関係性が、そのままビジネスの質と安定に直結するからです。

ペルソナとは、単なる「ターゲット層」ではありません。年齢や性別、年収や職業などの統計情報にとどまらず、その人がどんな日常を生きていて、どんな価値観を抱き、どんな悩みや願いを抱えているのか? までを、ストーリーとして描く存在です。

✓ たとえば…

- その人は、朝、どんな気持ちで目を覚まし、どんな言葉を口にするのか?

- 昼下がり、職場や家庭でどんな不安を感じているのか?

- 夜、ベッドに入る前に、何を考えているのか?

このように、数字では見えてこない〝人間味〟にまで踏み込むことで、問いはより具体的で、より切実なものへと進化します。この小規模経営学で推奨する「ペルソナシート」も、ぜひ参考にしてください。わかりやすく具体例を加えていますが、記載している「12の項目」は、あらゆる業種やシチュエーションにおいて応用可能です。

ペルソナ設定【12の項目】

- 名前・年齢・性別/企業名・企業規模・事業歴(仮設定も可)

- 仕事・職種/事業内容・業種

- 住んでいるところ・生活環境/事業所在地・企業文化

- よく使う言葉・最近の口ぐせ

- 休日の過ごし方/業務外活動

- 大切にしている価値観・哲学/企業理念

- 心に引っかかっているあこと・現在の悩みや課題

- 誰かに「助けてほしい」と思うこと・どういったときにそう思うか

- 意思決定の基準・決めてのポイント

- 理想像・本当はどうなりたいか?/事業ビジョン

- あなたのビジネスは、彼・彼女/顧客にとってどんな存在か?

- いま、あなたがやるべきこと(優先アクション・今後の一手)

問いは、誰かを思い浮かべたときに、本当の力を持ち始めるのです。

「この人に届けたい」――そう思える誰かを明確に描けていれば、「何を問いかけるべきか」も自然と見えてきます。そして、その問いに導かれるように、調査の視点や集めるべき情報の意味が立ち上がってくるのです。

だからこそ、小規模経営者にとっての市場調査は、「届けたい人の輪郭を描く」ことからはじまります。それは同時に、自分たちのビジネスが「誰の、どんな人生に寄り添いたいのか?」を見つめ直すプロセスでもあるのです。

問いって、そんなに大事なの? なんか、とりあえずデータ見たほうが早い気がしちゃうのよね

わかる。でもね、問いがないデータって、地図なしで旅に出るのと一緒なんだ。どこに向かうか決めないと、迷うだけになるよ

② オープンデータと観察で、コア・ターゲットを探索する

問いを立てたら、次はより具体的に想像をし、「誰に届けるのか?」の詳細をつかんでいきます。ここで活用したいのが、無料で入手できる「オープンデータ」や、実際の現場で見聞可能な「観察」です。

たとえば、行政や自治体が提供する統計情報や、業界団体のレポートは、地域の動きや業界の変化を知るためのヒントがたくさん詰まっています。加えて、SNSの投稿分析や、商店街の歩行者観察、店舗でのお客様の行動など、現場にしかない生きた情報もまた、貴重な材料です。

定量と定性の両面から「この人たちに届けたい」というイメージを磨く。 それが、〝コア・ターゲット〟と向き合うということです。

誰にでも売ろうとすれば、誰にも届かない――スモールビジネスにおける市場戦略の核心は、「本当に届けたい誰か」を探し当てることにあるのです。

そのうえで、さらに深く理解しておきたいのが、「その人が、どんな体験の流れの中で、あなたのサービスや商品と出会い、関係を育てていくのか?」という視点です。

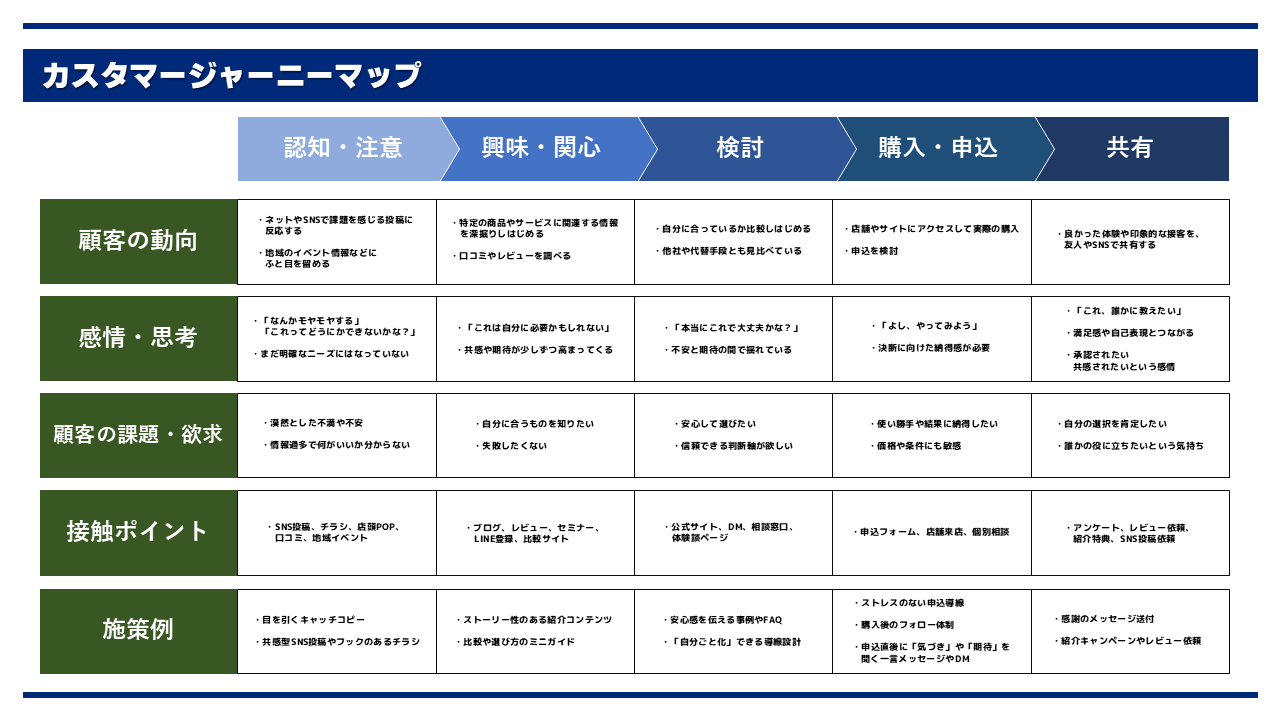

そこで役に立つのが、「カスタマージャーニー」という考え方です。これは、顧客の行動や感情を〝時系列〟で捉えて整理する方法です。

ただし、ここで大切なのは、ただ横に流れる認知→購入→継続といった表面的なステップをなぞるのではなく、ひとりの人間としてのリアルな内面と接点を、立体的に描くことです。

そのために、次のような5つの視点で整理すると、スモールビジネスにとっての「本当に必要な情報」が浮かび上がってきます。

- 顧客の動向:顧客がどこにいて、何をしているか?(行動)

- 感情・思考:その顧客が何を感じ、何を考えているか?(内面)

- 顧客の課題・欲求:顧客が何に悩み、何を欲しているか?(本質)

- 接触ポイント:顧客がどこで出会い、どういう接点を持っているか?(現実)

- 施策例:どう対応し、価値を届けるか?(戦略)

へえ~。〝カスタマージャーニー〟って、ちゃんと気持ちや行動を時間で見ていくってことなんだね。おもしろい!

そうそう。人って出会ってから買うまでじゃなくて、出会ってから心が動くまでにストーリーがあるんだ

このように、「誰に届けるか?」という問いを、時間と感情の流れの中で見つめ直すことによって、あなたのビジネスは単なる商品提供を超えて〝体験価値〟をつくる存在へと進化していきます。

スモールビジネスだからこそできる、丁寧で温度のあるジャーニー設計。それは、関係性を深めるための戦略であると同時に、「誰の人生に、どう寄り添うのか?」という経営の起点を確かめる行為でもあるのです。

③ 仮説を立て小さく検証しながら、市場から学ぶループを回す

市場調査のゴールは、資料づくりではありません。正しいレポートを提出することでもありません。 それは、あくまで「動くため」の調査であり、「学ぶため」のプロセスです。

コア・ターゲットの仮説が立てば、すぐに〝小さな検証〟に入ってみましょう。たとえば、商品の打ち出し方を少し変えてみる。価格を調整してみる。SNSで異なる投稿を投げて、反応を見てみる――こうした一つひとつの行動に、ヒントは宿っています。

反応があったなら、さらに深掘りしてみる。 反応がなかったなら、問いを立て直してみる。

この「試して、学ぶというループ」を、軽やかに・小さく・何度でも回すこと。 それが、スモールビジネスならではの俊敏な市場戦略です。

調査とは、現実と対話する力を磨くこと。 机上ではなく、現場で学び、試し、進化していく。その営みこそが、あなたの事業を〝市場とともに育てていく力〟となるのです。

なるほど! ちょっとずつ試すって考え方が、小さなビジネスには合ってるのね

うん、むしろちょっとずつしか動けないからこそ、その感覚が武器になるんだ

「マーケティングは手段にすぎない」市場を知ることで、勝ち筋が自然と見えてくる

マーケティングは、目的ではない――。

「マーケティングが苦手なんです」スモールビジネスの現場では、よく聞く言葉です。たしかに、集客や認知拡大の手法は山ほどあり、選択肢が多いぶん、どれを選べばいいのか迷って当然です。しかも世の中には、「売るためのノウハウ」が無数に出回っています。

でもここで、立ち止まって考えてみてください。

「マーケティングは、目的ではありません」

ましてや、魔法のツールでもなければ、万能薬でもありません。それはあくまで〝届け方や伝え方〟に関わる手段のひとつに過ぎません。本質的に問うべきは、その前段階――

「なぜ、あなたの商品は存在するのか?」

「誰の、どんな願いを叶えるためにあるのか?」

そこが抜け落ちたまま、手法だけを追いかけても、手応えのない空振りが続くだけです。市場とは、「いま、生きている人の願い」でもあります。その願いを叶え、収益を得るビジネスモデルを構築することこそが、本来のマーケティングの姿です。

マーケティングの第一人者・フィリップ・コトラーは、マーケティングを「価値を創造し、それを届け、顧客との関係性を深めていくプロセス」と定義しました。

つまり、届け方以前に、「どんな価値を、誰のために、なぜ届けるのか?」が明確でなければ、マーケティングは本来の力を発揮できないのです。とくに小規模経営では、「限られたリソースをどこに集中するか?」が勝負の分かれ目。その意味でも、まず大切なのは「手段」より「市場を見る力」です。

※マーケティングについては、✓【Lv.25 あなたの世界を広める】でも詳しく解説します。

では、どうすれば市場で売れる仕組みが見えてくるのか? それは、市場=人の願いを、まず真剣に、まず丁寧に見つめることです。

市場とは、数字やグラフだけの話ではありません。そこにあるのは、誰かの「なんとかしたい」という想いです。

✓ 夜中まで残業している会社員の「疲れを癒したい」願い

✓ 子育てと仕事の両立に悩む母親の「もうちょっと助けてほしい」願い

✓ 高齢になって買い物が不便になった方の「誰か届けてくれないかな」という願い

それらの願いを、見つけて、拾って、カタチにすることこそが、「小規模経営にとってのマーケティング」です。

「どうやって売るか?」より、「どこに願いがあるか?」

市場に出るとは、願いを探す冒険に出ることです。売り方を磨くより先に、市場というフィールドに出て、耳を澄ませる。SNSでの声。クチコミのパターン。なぜかいつも売り切れる商品。あらゆる現象に、「小さな願いの痕跡」が残されています。そこではじめて、「あっ、ここに勝ち筋があるかも」と気づけるのです。

大きな市場ではなく、「あなたに見える市場」を見よう。

小さな事業がやるべきは、万人受けを狙うことではありません。あなたの周りにいる、目に見える5人の願いに応えること。その5人の「ありがとう」は、やがて「熱狂」に変わり、口コミとなり、応援者となり、〝独自市場〟を形成していきます。

✓ 「あの人に任せたい」

✓ 「この商品には他にない良さがある」

✓ 「理由はうまくいえないけど、なんだか惹かれる」

そういってもらえることこそが、スモールビジネスの勝ち筋です。だからこそ、先に「市場」を見る。手法はあとからでいい。届け方は、願いが明確になれば、自然に決まります。

マーケティングとは、「売ること」ではなく、「応えること」。それに気づいたとき、届け方は自然と決まり、無理なく売れていく流れが生まれていくのです。

それでは、次のレベルへご案内します。

↓ もくじはこちらから ↓

寺本 智(てらもと さとし)

小規模経営学者│スモビジ大学長│小さいからこそ「個性と安定が両立」する『小規模経営学』を体系化│スモールビジネス分野で、教育・コンサルティング・小説を執筆│スモールビジネスコンサルタントとして、10年以上にわたり、従業員0人から20人まで(商業・サービス業は基本5人以下)の小規模企業を200社以上サポート。

活動理念は、『小さな事業を大きな主役へ』。一人ひとりが持つ個性と、経済的な安定。この2つが両立する――そんな〝小さな経営の在り方〟と、スモールビジネスを200社以上サポートした実体験から得た、「小さくても大きな成果を導くことができる」独自の文法を、小規模事業の【6つのフェーズ】と【6つのカテゴリー】に合わせて体系化。

ビジョンは、小さな事業が大きな主役となり、『個性と安定が、両立する社会』――「一億総スモールビジネス」。

▶ スモビジ大学のプログラム

↓ 画像をクリック ↓